SANTI (clicca qui per aprire la pagina relativa a questo giorno dal sito www.santiebeati.it): Natività S. Giovanni Battista, Romolo, Gabriele, Zaira, Vanni

SANTI PATRONI: S. Giovanni Battista (Campodolcino, Lanzada)

Sant'Antòni e San Giuànn, tuca tèra sensa fa dagn

(Sant'Antonio e San Giovanni, tocca terra senza far danni - lo si diceva quando si faceva accidentalmente rotolare qualche sasso - Selve)

Se 'l piöf par San Giuànn, ul söcc al fà pòoch dagn

(se piove il giorno di san Giovanni, la siccità fa pochi danni)

A San Giuàn al tàca anca al pè de'n scàgn

(a san Giovanni attecchisce anche il piede di uno sgabello - Grosio)

A san Giuàn tö la cùnca e vàn, a san Bartulumé tö la cùnca e turna indré (a san Giovanni prendi la conca dell’alpeggio e vai, a san Bartolomeo prendi la conca e torna al paese – Montagna)

Se ‘l piöv a san Giuàn, el sücc el fa pòch dann (se piove il giorno di san Giovanni la siccità fa pochi danni)

San Gioàn al farà veder l’ingàn (San Giovanni smaschererà l’inganno nel gioco – Bormio)

Se la sùcia la végn prima de san Giuàn, la végn sempre a minór dàgn

(se la siccità viene prima di San Giovanni, fa sempre meno danni - Grosio)

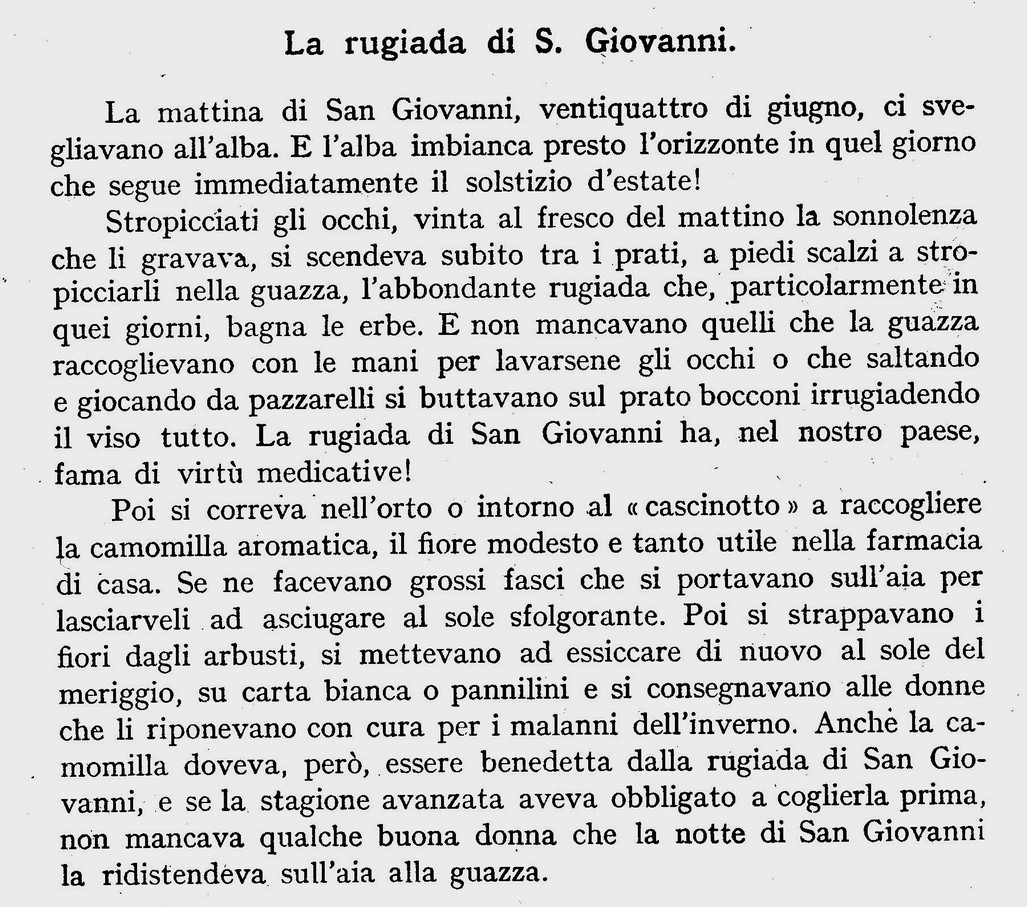

La camamèllä par ès bunà l’ha da ciapà la rosàdä de san ğvan

(la camomilla per essere efficace deve prendere la rugiada di s. Giovanni - Villa di Chiavenna)

Sa 'l plof at dì da San Giuàn, tüti li niscioli li fan al can

(se piove il giorno di San Giovanni tutte le nocciole si guastano - Poschiavo)

Negli Statuti di Valtellina del 1549 questa giornata, dedicata alla memoria della Natività di San Giovanni Battista, era considerata festiva, per cui non vi si poteva svolgere alcuna attività giudiziaria né costringere alcun contratto (art. 131: “che non si renda ragione, et che non si facciano esecutioni de contratti, o distratti, ne li quali si richiede il decreto del Giudice, overo del Consule”).

Secondo gli Statuti comunali di Grosio nel giorno di San Giovanni bisognava portare tutto il bestiame sugli alpeggi.

Nela prefazione di Remo Bracchi al “Dizionario etimologico grosino”, di Gabriele Antonioli e Remo Bracchi (Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca comunale di Grosio), leggiamo:

"Un altro cardine dell'anno era fissato nel solstizio d'estate, anch'esso coagulatosi intorno alla festa cristiana di san Giovanni (24 giugno). Esso segna il momento in cui il giorno è al culmine della propria espansione e la notte alla sua contrazione massima. Gli statuti fissavano questa data come termine ultimo per l'inizio della monticazione e il latte munto in tale giorno spettava al vescovo di Como per un antico diritto feudale.

La notte che precede la solennità è quella in cui le streghe si danno convegno nei luoghi più impervi e più scabri. È tradizione che proprio in essa si devono raccogliere alcune erbe, che poi avranno una virtù curativa di grandissima efficacia. Con la rugiada caduta prima dell'alba ci si lavavano gli occhi. In alcune parti ci si rotolava nudi nell'erba impregnata di gocce. A Bormio si riteneva che la focaccia impastata con la rugiada di questa festività guarisse dall'epilessia.

In Lombardia e altrove il "baco delle ciliegie" è detto gianìn o gianèt "Giovannino", perché si pensa che si annidi nella drupa proprio col favore delle tenebre della notte di mezza estate. Il vermiciattolo diventa così una metamorfosi delle streghe che si librano nell'aria prima della luce.

A Grosio il 24 giugno si torcono le piantine dell'aglio, perché possano svilupparsi più vigorosamente nel bulbo."

Si credeva, dunque, che nella notte di San Giovanni, ritenuta la più corta dell'anno, le forze delle tenebre passassero, per così dire, alla controffensiva ed approfittassero delle poche ore di buio per scatenare nei luoghi più impervi e remoti i terribili sabba per non soccombere. Si credeva anche che in quella notte streghe e stregoni mettessero nei frutti che maturavano sugli alberi i bachi, chiamati popolarmente, per questo, "giuanìn" o anche "gianètt".

Si credeva, dunque, che nella notte di San Giovanni, ritenuta la più corta dell'anno, le forze delle tenebre passassero, per così dire, alla controffensiva ed approfittassero delle poche ore di buio per scatenare nei luoghi più impervi e remoti i terribili sabba per non soccombere. Si credeva anche che in quella notte streghe e stregoni mettessero nei frutti che maturavano sugli alberi i bachi, chiamati popolarmente, per questo, "giuanìn" o anche "gianètt".

Questa notte appare nell'immaginario popolare circonfusa di un alone particolarissimo, magico ed ambivalente: l'oscurità è ridotta ai suoi minimi termini, ma proprio da qui comincia una lenta rimonta che segnerà tutti i sei mesi successivi. Così, ad esempio, a Sacco, come racconta Serafino Vaninetti nel volume "Sacco", nella "nòcc de Sant Giuvàn... si metteva fuori dalla finestra un bicchiere d'acqua con dentro la chiara d'uovo. Al mattino seguente si guardava attraverso la trasparenza del bicchiere le figure formatesi nella notte: a secondo della loro forma si potevano avere indicazioni sul futuro, sul fidanzamento, data di matrimonio e denari."

A Bormio, infine, era viva la credenza, come riporta Glicerio Longa nella sua opera "Usi e costumi del bormiese", secondo la quale la rugiada della notte di San Giovanni avesse proprietà particolarissime: la farina impastata con essa veniva, infatti, cotta e somministrata ai malati di "mal cadùc" (male caduco, epilessia), come potente rimedio.

Da "Lombardia" (nella collezione almanacchi regionali diretta da R. Almagià), Paravia, Milano, Torino, Firenze, Roma, 1925:

Si celebra oggi anche la festa patronale di Lanzada. La seguente carrellata di leggende vuol essere un omaggio a questo splendido centro della Valmalenco.

A Lanzada storia e leggenda si legano in un singolare intreccio. La storia sfuma per qualche aspetto nella leggenda, e questa in quella. Fra le varie figure che hanno fatto l’una ed ispirato l’altra, giganteggia don Giovanni Cilichini, originario di Lanzada, addottoratosi in teologia a Padova, nel 1600. Vicecurato nelle tre Quadre dei Santi Giacomo e Filippo (Chiesa), di Lanzada e Caspoggio, si trovò di fronte, nel suo ministero pastorale, ad una minaccia che si dispose ad affrontare con indomito coraggio. Una minaccia che veniva d’oltralpe. Nel 1512 le Tre Eccelse Leghe Caddea, delle Dieci Giurisdizioni e Grigia (o Superiore) resero tributarie la Valtellina e le contee di Chivenna e Bormio, richiamandosi ad un contestato atto di cessione della valle operato da Mastino Visconti nel 1404. A quel tempo non v’era in Europa che la religione cattolica. Ma di lì a poco Wittenberg fu teatro della clamorosa protesta del monaco agostiniano Martin Lutero, atto d’inizio della riforma che trovò ampie adesioni nei paesi di lingua tedesca, ed anche nella repubblica delle Tre Leghe. Queste fecero di tutto per agevolare la sua diffusione anche in Valtellina. Con un decreto del 1557, Antonio Planta stabilì che in questa valle, dove vi fossero più chiese, una venisse assegnata ai protestanti per il loro culto, e dove ve ne fosse una sola venisse usata a turno da questi e dai cattolici. L'istituzione del tristemente famoso Strafgericht di Thusis, tribunale criminale straordinario di fronte al quale si dovevano presentare tutti coloro che venissero sospettati di attività eversive del potere grigione in Valtellina, rese ancor più acuta la tensione fra cattolici e protestanti, che, pur essendo minoranza, non erano minoranza insignificante.

A Lanzada storia e leggenda si legano in un singolare intreccio. La storia sfuma per qualche aspetto nella leggenda, e questa in quella. Fra le varie figure che hanno fatto l’una ed ispirato l’altra, giganteggia don Giovanni Cilichini, originario di Lanzada, addottoratosi in teologia a Padova, nel 1600. Vicecurato nelle tre Quadre dei Santi Giacomo e Filippo (Chiesa), di Lanzada e Caspoggio, si trovò di fronte, nel suo ministero pastorale, ad una minaccia che si dispose ad affrontare con indomito coraggio. Una minaccia che veniva d’oltralpe. Nel 1512 le Tre Eccelse Leghe Caddea, delle Dieci Giurisdizioni e Grigia (o Superiore) resero tributarie la Valtellina e le contee di Chivenna e Bormio, richiamandosi ad un contestato atto di cessione della valle operato da Mastino Visconti nel 1404. A quel tempo non v’era in Europa che la religione cattolica. Ma di lì a poco Wittenberg fu teatro della clamorosa protesta del monaco agostiniano Martin Lutero, atto d’inizio della riforma che trovò ampie adesioni nei paesi di lingua tedesca, ed anche nella repubblica delle Tre Leghe. Queste fecero di tutto per agevolare la sua diffusione anche in Valtellina. Con un decreto del 1557, Antonio Planta stabilì che in questa valle, dove vi fossero più chiese, una venisse assegnata ai protestanti per il loro culto, e dove ve ne fosse una sola venisse usata a turno da questi e dai cattolici. L'istituzione del tristemente famoso Strafgericht di Thusis, tribunale criminale straordinario di fronte al quale si dovevano presentare tutti coloro che venissero sospettati di attività eversive del potere grigione in Valtellina, rese ancor più acuta la tensione fra cattolici e protestanti, che, pur essendo minoranza, non erano minoranza insignificante.

Don Giovanni Cilichini intuì che non era il momento di temporeggiare o minimizzare: con grande zelo e con la forza della parola e dell’esempio si diede a recuperare alla fede cattolica i riformati di Valmalenco. I suoi sforzi furono coronati da numerosi successi, tanto che finì ai primi posti nella lista delle persone di cui le autorità grigione avrebbero voluto sbarazzarsi. Per questo, nel 1608, era stato imprigionato e torturato dalle autorità grigione, ma ebbe salva la vita. Al primo posto della lista nera stava, però, una figura di spessore ancor maggiore. Uno dei più fieri oppositori del disegno dei grigioni fu, infatti, l’arciprete di Sondrio, Nicolò Rusca, soprannominato, per la sua ferma determinazione, “martello degli eretici”; dalla sua figura non era, però disgiunta una forte vena di cristiana comprensione, espressa anche dall’affermazione “Odiate l’errore, amate gli erranti”. Con un analogo  concetto papa Giovanni XXIII commosse il mondo. Tre secoli e mezzo più tardi. Una figura, dunque, affascinante ed insieme scomoda. E venne, così stando le cose, il fatale luglio del 1618.

concetto papa Giovanni XXIII commosse il mondo. Tre secoli e mezzo più tardi. Una figura, dunque, affascinante ed insieme scomoda. E venne, così stando le cose, il fatale luglio del 1618.

Nella Rezia si decise una sorta di blitz per condurlo, a viva forza, in territorio grigione, perché subisse un processo. Esecutrice del blitz fu una schiera di sessanta armati, scesi in Valmalenco proprio dal passo del Muretto, lungo l’importante carovaniera per la quale passavano vini, ardesie e granaglie di Valtellina destinate ai mercati del nord. Gli armati, guidati dal predicatore protestante di Valmalenco, M. A. Alba da Casale Monferrato, scesero direttamente verso Sondrio, e sorpresero l’arciprete, nella notte fra il 24 ed il 25 luglio 1618, nella sua camera da letto, portandolo nella torre del Pretorio di Sondrio. Quella medesima sera, in quel di Lanzada, avvenne un fatto quantomeno insolito. All’uscio di don Cilichini si presentò un suo parrocchiano, passato, con suo grande rincrescimento, all’eretica dottrina. Il rincrescimento era reciproco: i due si stimavano profondamente, e soffrivano per quella divisione di confessione che, in tempi tanto tormentati, era una barriera di non poco conto fra gli uomini.

La tradizione popolare vuole che quella sera si sia svolta, nella casa del vicecurato, la seguente scena. Entrò, l’amico, ricevendo il saluto cordiale del sacerdote. “Mi dica, viene forse perché si è convinto dell’errore?” disse, questi, non troppo convinto, per la verità, di aver avuto partita vinta sul cuore dell’amico, che sapeva essere grande ma anche di grande testardaggine. Non ebbe risposta. L’amico era inquieto. Don Giovanni lo guardò meglio: inquietudine e tormento eran ciò che tutta la sua persona comunicava. Egli sapeva, infatti, della spedizione armata, e sapeva anche di come questa avesse in progetto, sulla via del ritorno, di passare anche da Lanzada per prelevare il sacerdote. Era stato messo  a parte del progetto dai suoi correligionari, i quali gli avevano fatto giurare solennemente che non ne avrebbe fatto parola con la vittima predestinata. Si trovava, dunque, ad essere tormentato da un duplice fortissimo legame, il legame di stima e d’affetto all’amico e quello alla sacralità della parola data. Più don Giovanni lo guardava, meno capiva. Così rimase a guardare, in silenzio. Passò, nel silenzio, un tempo che parve ad entrambi lunghissimo, poi l’amico, quasi scuotendosi da un torpore, si precipitò, quasi, al focolare che era sormontato da una grande pioda e la percosse, con il bastone che portava con sé, ed accompagnò il gesto con parole scandite solennemente: “Io dico a te, o pietra, che i Grigioni sono per condur via l’Arciprete di Sondrio e domani mattina, se non fuggirà in tempo, verranno a prendere anche il parroco di Lanzada”. Poi se ne uscì, scappò, quasi. Don Giovanni rimase fermo, stupito. Era d’ingegno pronto, ma gli ci volle qualche istante prima di comprendere il senso di quel che era accaduto.

a parte del progetto dai suoi correligionari, i quali gli avevano fatto giurare solennemente che non ne avrebbe fatto parola con la vittima predestinata. Si trovava, dunque, ad essere tormentato da un duplice fortissimo legame, il legame di stima e d’affetto all’amico e quello alla sacralità della parola data. Più don Giovanni lo guardava, meno capiva. Così rimase a guardare, in silenzio. Passò, nel silenzio, un tempo che parve ad entrambi lunghissimo, poi l’amico, quasi scuotendosi da un torpore, si precipitò, quasi, al focolare che era sormontato da una grande pioda e la percosse, con il bastone che portava con sé, ed accompagnò il gesto con parole scandite solennemente: “Io dico a te, o pietra, che i Grigioni sono per condur via l’Arciprete di Sondrio e domani mattina, se non fuggirà in tempo, verranno a prendere anche il parroco di Lanzada”. Poi se ne uscì, scappò, quasi. Don Giovanni rimase fermo, stupito. Era d’ingegno pronto, ma gli ci volle qualche istante prima di comprendere il senso di quel che era accaduto.

Realizzato il pericolo che incombeva su di lui, decise di fuggire l’indomani mattina. Celebrò la solita messa delle sei di mattina, si procurò un vecchio abito da Magnàn e con quello indosso si incamminò con passo deciso verso l’imbocco della valle. Mentre percorreva il primo tratto della mulattiera, a Sondrio iniziava la via crucis del Rusca. Sul far del giorno, fu liberato dalla torre e gli venne concesso solo di vestire l’ abito talare, poi fu legato, a testa in giù, sotto il ventre di un mulo, ed il drappello di armati mosse sulla via del ritorno, per evitare di dare nell’occhio e suscitare reazioni ostili nella popolazione che molto amava il suo pastore. Salirono, dunque, per il Moncucco e per Ponchiera. Proprio mentre passavano di qui le vie dei due sacerdoti si incrociarono. I soldati si videro venire incontro quel singolare Magnàn (calderaio, stagnino), che aveva un’aria curiosamente ascetica e dottorale, ben diversa da quella più rude degli artigiani abituati a percorrere chilometri su chilometri nella morsa del gelo e sotto la sferza implacabile del caldo. Per sua fortuna, la schiera aveva troppa fretta per porsi domande troppo sottili, e fra loro non v’era il pastore protestante, che l’avrebbe sicuramente riconosciuto. Il loro capo, però, lo fermò con gesto brusco, e gli chiese se avesse visto il parroco di Lanzada. Don Giovanni trovò la forza per non battere ciglio, ed ebbe pronta la risposta: “Sì, questa mattina, ha già detto Messa”. Per un attimo il suo  sguardo incrociò quello del confratello, che era legato, a testa all’ingiù, sotto il mulo, rivolta verso la coda dell’animale. Entrambi dovettero fare un enorme sforzo su se stessi per trattenere l’acuto moto di commozione. Fu un attimo: gli armati si mossero, e si mosse anche don Giovanni, che potè proseguire nella fuga e lasciare la Valtellina per il crinale orobico, rifugiandosi nella bergamasca.

sguardo incrociò quello del confratello, che era legato, a testa all’ingiù, sotto il mulo, rivolta verso la coda dell’animale. Entrambi dovettero fare un enorme sforzo su se stessi per trattenere l’acuto moto di commozione. Fu un attimo: gli armati si mossero, e si mosse anche don Giovanni, che potè proseguire nella fuga e lasciare la Valtellina per il crinale orobico, rifugiandosi nella bergamasca.

Sorte ben diversa ebbe il Rusca, costretto a proseguire il suo triste viaggio, passando da Torre e Chiesa, salendo a Chiareggio e scavalcando il Muretto. Venne portato a Coira, e di qui a Thusis, dove fu posto sotto processo e torturato. Morì, per l’effetto delle torture, alle nove di sera del 3 settembre del 1618. Scrive lo storico Cesare Cantù: "Il ben vissuto vecchio, benché fosse disfatto di forze e di carne e patisse d'un ernia e di due fonticoli, fu messo alla tortura due volte, e con tanta atrocità che nel calarlo fu trovato morto. I furibondi, tra i dileggi plebei, fecero trascinare a coda di cavallo l'onorato cadavere, e seppellirlo sotto le forche, mentre egli dal luogo ove si eterna la mercede ai servi buoni e fedeli, pregava perdono ai nemici, pietà per i suoi."

Ma la storia di don Cilichini non finisce qui. Si dice che egli abbia vissuto per parecchio tempo, in incognito, in un paesino della bergamasca. Fece di tutto per passare inosservato, ma non rinnegò i doveri del suo stato sacerdotale. Il parroco del paese, avendolo visto pregare e compiere atti che erano prerogativa di un sacerdote, un giorno lo rimproverò aspramente. Al che egli non seppe trattenere un moto d’orgoglio, e rispose, altero: “La dignità che ha lei l’ho ancor io!” Scoperta la sua condizione, lasciò, dunque, i territori della Serenissima e si recò a Milano, dove si presentò al celebre Cardinal Federico Borromeo “con preghiere, con singulti e con lagrime… l’afflitta religione raccomandandogli e del suo favore appresso al governatore supplicandolo” (Carlo Botta, “Storia d’Italia…”, 1835). Tornò in Valtellina tre anni dopo, nel 1621, dopo che, nella tragica estate del 1620, era scoppiata la rivolta cattolica e la caccia al protestante che fece circa 400 vittime ed inaugurò le guerre di Valtellina. Tornò e riprese il lavoro laddove l’aveva lasciato: vicecurato nelle tre Quadre di Valmalenco, riprese l’opera di persuasione rivolta ai pochi protestanti scampati al massacro. Fu primo parroco di Lanzada quando questa, nel 1624, venne eretta in parrocchia autonoma. Visse altri momenti  assai duri, soprattutto durante la terribile pestilenza del 1629-31, che si portò via più della metà degli abitanti della valle, e morì, a 73 anni, nel 1647.

assai duri, soprattutto durante la terribile pestilenza del 1629-31, che si portò via più della metà degli abitanti della valle, e morì, a 73 anni, nel 1647.

Fin qui la storia venata di leggenda. Ora la leggenda venata di storia. La chiesa di San Giovanni Battista, come abbiamo visto, fu, dal 1624, eretta a parrocchiale. Nella seconda metà del secolo si sentì il bisogno di riedificarla interamente: la comunità, uscita dal periodo nero della peste e delle più acute necessità economiche, volle così esprimere la sua gratitudine alla Provvidenza. I lavori iniziarono nel 1659 e terminarono nel 1666. Tutti, ovviamente, vi contribuirono, ciascuno secondo le proprie possibilità. Tutti, tranne un tale Antonio, che non volle metterci neppure un soldo, suscitando la riprovazione di tutti. Avevano un bel dirgli che era cosa brutta non voler contribuire a quella che era la casa del Signore, ed insieme la casa di tutti. Lui faceva finta di non udire rimproveri e critiche. E, con solenne indifferenza, tirava dritto. E tirò dritto finché poté, cioè finché fu vivo; poi, venne anche per lui il giorno in cui rimase, per sempre, nella posizione distesa. Il giorno della Dama Bianca: un’antica leggenda malenca vuole, infatti, che una dama pallidissima e diafana cavalchi, di notte, seguita da un lugubre corteo di cavalieri, durante alcune notti: è la morte, ed il sinistro suono degli zoccoli del suo cavallo sulle piode risuona per tutta la valle. Quando l’anima dello spilorcio si presentò al Tribunale Celeste, quel rifiuto pervicace di contribuire alle spese per la chiesa non fu preso bene dal Padre Eterno. D’altro canto, non era un uomo davvero cattivo, che meritasse l’inferno. La decisione della Giustizia Divina fu, dunque, questa: avrebbe dovuto lavorare, tutte le notti d’inverno, dalle 11 di sera alle 3 di notte, a consolidare il grande muraglione che sostiene il terrapieno sopra il quale la chiesa era stata eretta, ed a riparare i danni dell’edificio sacro. Ecco che, dunque, da allora, nelle notti d’inverno gli abitanti che abitano presso la chiesa odono colpi sordi e regolari: è l’anima che espia la sua colpa. E la dovrà espiare per un tempo indeterminato: ogniqualvolta, infatti, i suoi discendenti non pregheranno per i morti, o lo faranno in peccato, il suo lavoro verrà vanificato, ed egli dovrà ricominciare da capo. Ma verrà il giorno della liberazione, nel quale, alle 3 di notte in punto, l’anima potrà salire, finalmente, in paradiso, accolta da santi e beati. Troviamo notizia di questa leggenda nei volumi “Domina il Bernina – Conti di Rezia”, di Giuseppe Fornonzini (Sondrio, 1930, pp. 11-18) e "Valmalenco", di Ezio Pavesi (Cappelli Editori, 1969, pg. 183).

Ecco, di nuovo, farsi notte: l’inverno ormai è alle spalle, sul sagrato della chiesa di San Giovanni non si odono più i colpi dell’avaro Antonio. Tutto è silenzio, profondissimo silenzio. Ma, fra la mezzanotte e le tre delle notti di mezza Quaresima, questo silenzio si riempie di presenze inquietanti. Sono le anime di coloro che, in vita, non parteciparono alla processione di San Marco o a quella delle tre rogazioni. Ora procedono, in mesto corteo, cantando sommessamente inni, salmi e litanie. Le loro ossa, infatti, furono sepolte un tempo nella chiesa, e da qui dunque tornano per rendere a Dio quel culto che gli negarono in vita.

Ecco, di nuovo, farsi notte: l’inverno ormai è alle spalle, sul sagrato della chiesa di San Giovanni non si odono più i colpi dell’avaro Antonio. Tutto è silenzio, profondissimo silenzio. Ma, fra la mezzanotte e le tre delle notti di mezza Quaresima, questo silenzio si riempie di presenze inquietanti. Sono le anime di coloro che, in vita, non parteciparono alla processione di San Marco o a quella delle tre rogazioni. Ora procedono, in mesto corteo, cantando sommessamente inni, salmi e litanie. Le loro ossa, infatti, furono sepolte un tempo nella chiesa, e da qui dunque tornano per rendere a Dio quel culto che gli negarono in vita.

Vi è una terza leggenda legata alla chiesa parrocchiale, sempre riportata nel volume “Domina il Bernina – Conti di Rezia”, di Giuseppe Fornonzini (Sondrio, 1930, pg. 18). L’architetto che l’aveva progettata venne ucciso da un compaesano, che poi si diede alla fuga. Fu visto per l’ultima volta ai filigée, un fienile lungo la costa, poi, raccontano, la terra si aprì e lo inghiottì. Nessuno lo vide mai più.

In Val Lanterna, però non è solo la terra ad inghiottire gli uomini. Le profonde ed orride forre del torrente Cormor sembrano avere il malefico potere di attrarre i malcapitati che si espongano troppo sul loro ciglio. In particolare, una volta, come leggiamo nel volume di Giuseppe Nolli "In Valmalenco" (Solmi, Milano, 1907, pp. 266-267), vi cadde dentro una bellissima fanciulla, di animo gentile, che venne trascinata via dalla rabbiosa corrente del torrente e non fu più trovata. Tutti furono scossi e commossi per questa vicenda, ma non tutti ne diedero la medesima versione. Secondo alcuni sarebbe caduta perché aveva seguito le capre su un sentiero troppo esposto; secondo altri si sarebbe lei stessa gettata nel torrente per salvare un agnellino che vi era caduto; secondo altri ancora, infine, avrebbe cercato la morte volontaria per il lacerante doloro di un amore non corrisposto che la legava ad un pastore infedele. E' interessante ricordare che qui il gorgo ammaliatore ed assassino è chiamato "mogàda", la strega dell'acqua (che diventa poi "magàda" in quel di Teglio e di Albosaggia).

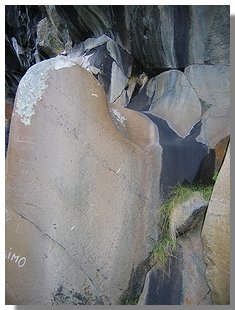

Sul versante opposto, cioè nel vallone di Scerscen, sembrano regnare forze ancor più oscure. Le cupe gallerie delle miniere di amianto abbandonate si dice siano popolate di streghe della peggior specie. Presso queste gallerie, poi, sulla destra del sentiero che introduce al vallone, si trova un curioso roccione levigato, che sembra una grande scranno rialzato. È conosciuto come "sas de la sedia" o anche "sedia del diàul", ed una leggenda racconta che qui si sia rifugiato il diavolo incalzato dalla Vergine Maria che lo cacciava dalle case dei Cristiani; altri, però, spiegano in modo diverso la denominazione, riconducendola al fatto che un tempo i ragazzi salivano, per gioco, dal lato posteriore e faticavano non poco, poi, per scendere.

Perché non si pensi che in quel di Lanzada storie e leggende parlino solo di drammi e tragedie religiose, malefici, assassinii ed espiazioni, chiudiamo con un tocco rosa. Lo scenario è una casa della famiglia Giogia, dove viveva, un tempo, un signore che già aveva scavalcato il traguardo della mezza età, senza riuscire a trovare una donna da maritare. Fosse stato una donna, avrebbe potuto fare un breve viaggio al vicino santuario della Madonna delle Grazie di Primolo, famosa per le grazie elargite ai cuori solitari che grattavano il vetro che ne custodiva la statua: ma per uomo questo era semplicemente sconveniente. Così si coricava, ogni sera, oppresso da un angosciante senso di solitudine. Poi, una notte, nella quale, come gli accadeva non di rado, tardava a prender sonno, udì un debole suono, come di passi nella casa. Passi leggeri, come di donna. Pensò di aver mangiato toppo pesante la sera prima, ma i rumori non cessavano. Anzi, ora aveva la netta impressione che qualcuno fosse entrato nella sua camera. Avvertiva nettamente la presenza di una figura femminile, sì, la sentiva distintamente avvicinarsi al suo letto, scostare le coperte e far atto di coricarsi con lui. Era buio pesto nella stanza: allungò solo la mano, certo di incontrare quella della tanto sospirata compagna con cui condividere il resto dei suoi giorni. Incontrò, invece, una compagnia di più lunga data, che mai l’aveva lasciato dacché calcava la scena di questo mondo, il suo naso: la mano era finita lì, dopo aver percorso inutilmente la vuota aria. Non ebbe neppure il tempo di sorprendersi, che un riso acuto e sardonico echeggiò nella stanza, le coperte parvero animarsi di vita propria ed una fitta sequenza di passi femminili lasciò la stanza. Si levò subito in piedi ed accese il lume: nella stanza non c’era nessuno, ed il silenzio ne aveva ripreso interamente possesso. Solo dopo qualche istante notò, presso la porta, una minuscola pantofola femminile. La storia, finisce qui, con una sospensione che lascia a ciascuno la libertà d’immaginare un seguito che la conduca ad un esito felice o beffardo.

Perché non si pensi che in quel di Lanzada storie e leggende parlino solo di drammi e tragedie religiose, malefici, assassinii ed espiazioni, chiudiamo con un tocco rosa. Lo scenario è una casa della famiglia Giogia, dove viveva, un tempo, un signore che già aveva scavalcato il traguardo della mezza età, senza riuscire a trovare una donna da maritare. Fosse stato una donna, avrebbe potuto fare un breve viaggio al vicino santuario della Madonna delle Grazie di Primolo, famosa per le grazie elargite ai cuori solitari che grattavano il vetro che ne custodiva la statua: ma per uomo questo era semplicemente sconveniente. Così si coricava, ogni sera, oppresso da un angosciante senso di solitudine. Poi, una notte, nella quale, come gli accadeva non di rado, tardava a prender sonno, udì un debole suono, come di passi nella casa. Passi leggeri, come di donna. Pensò di aver mangiato toppo pesante la sera prima, ma i rumori non cessavano. Anzi, ora aveva la netta impressione che qualcuno fosse entrato nella sua camera. Avvertiva nettamente la presenza di una figura femminile, sì, la sentiva distintamente avvicinarsi al suo letto, scostare le coperte e far atto di coricarsi con lui. Era buio pesto nella stanza: allungò solo la mano, certo di incontrare quella della tanto sospirata compagna con cui condividere il resto dei suoi giorni. Incontrò, invece, una compagnia di più lunga data, che mai l’aveva lasciato dacché calcava la scena di questo mondo, il suo naso: la mano era finita lì, dopo aver percorso inutilmente la vuota aria. Non ebbe neppure il tempo di sorprendersi, che un riso acuto e sardonico echeggiò nella stanza, le coperte parvero animarsi di vita propria ed una fitta sequenza di passi femminili lasciò la stanza. Si levò subito in piedi ed accese il lume: nella stanza non c’era nessuno, ed il silenzio ne aveva ripreso interamente possesso. Solo dopo qualche istante notò, presso la porta, una minuscola pantofola femminile. La storia, finisce qui, con una sospensione che lascia a ciascuno la libertà d’immaginare un seguito che la conduca ad un esito felice o beffardo.

La medesima casa fu, in altro tempo, teatro di una seconda curiosa vicenda. Protagonista, questa volta, una donna che una notte di giovedì grasso sentì nella casa i passi piuttosto pesanti che parevano essere di uno sconosciuto visitatore (non ci viveva, allora, altri che lei). Passi che raggiunsero un antico inginocchiatoio, lasciato in una stanza come ricordo di qualche antenato consacrato. Alla donna parve nettamente di udire che lo sconosciuto si inginocchiasse proprio lì. Poi sentì una voce sommessa recitare le preghiere dlel'Ufficio diurno. Alla fine, emesso un profondo sospiro, il misterioso visitatore si alzò, facendo scricchiolare il legno antico dell'inginocchiatoio, con un rumore che, nel silenzio assoluto della notte, giunse alle orecchie della donna come uno schiocco di frusta. Con passi lenti e candenzati lasciò la stanza e uscì dalla casa. La donna, per tutto quel tempo, non aveva mosso neppure un ciglio, né osò alzarsi per andare a cercare tracce della misteriosa incursione. lasciò passare l'intera notte, prima di trovare il coraggio di recarsi nella stanza. Quando vi giunse, vide, con enorme sorpresa, che accanto all'inginocchiatoio era comparso un grande vestèe (armadio), mai visto prima. Esitò molto, poi la curiosità l'ebbe vinta: avvicinatasi con circospezione, aprì le ante cigolanti e vide, al suo interno, un consunto abito talare ed un liso berretto da prete, un paio di scarpe con fibbie d'argento ed il libro delle preghiere diurne (il Diurno).

Per molto tempo la donna tenne segreta la vicenda; poi si confidò con il parroco. La storia fece il giro del paese ma nessuno mai poté vedere, né allora né in seguito, il misterioso armadio, che pare sia svanito nel nulla, così come era apparso. nessuno, infine, seppe mai chi potesse essere il misterioso visitatore che si era soffermato, una notte sola, a pregare con fervore in casa Giogia.

Per molto tempo la donna tenne segreta la vicenda; poi si confidò con il parroco. La storia fece il giro del paese ma nessuno mai poté vedere, né allora né in seguito, il misterioso armadio, che pare sia svanito nel nulla, così come era apparso. nessuno, infine, seppe mai chi potesse essere il misterioso visitatore che si era soffermato, una notte sola, a pregare con fervore in casa Giogia.

Ma l'epopea di casa Giogia non finisce qui. Si narra di un terzo episodio, che forse aiuta a chiarire il mistero del secondo. Correva l'anno 1853, quando Giuseppe, emigrato tornato dall'America, si insediò nella casa dei misteri. Nessuno ci voleva abitare, perché ormai la fama sinistra di casa infestata dai fantasmi era di dominio pubblico. Ma Giuseppe, cui non sembrava vero di trovare subito casa nel suo paese d'origine, non si curava di voci giudicate chiacchiere da comare credulona. Dovette, però ricredersi: anche lui, come i suoi predecessori, visse, infatti, un'avventura da brivido, segnata dall'esperienza di un'arcana apparizione.

Passato qualche mese, venne il Natale. La sera della vigilia Giuseppe sonnecchiava nella sua camera da letto. Il suono festoso delle campane che annunciavano la Messa della mezzanotte lo ridestò. Cacciato il torpore dagli occhi pesanti, si avvide di uno strano chiarore che veniva dalla stanza vicina, quella stessa nella quale, molti anni prima, era apparso il misterioso "vestèe". Si accostò all'uscio e rimase di sasso di fronte ad una scena che aveva dell'incredibile: un sacerdote, vestito con i paramenti più solenni, celebrava con voce quasi sussurrata la Santa Messa. Sull'altare ardevano i ceri ed ai suoi piedi era allestito un presepe completo di pastori e pecorelle. Non credeva ai suoi occhi. Per qualche attimo credette di sognare, ma un brivido freddo lo scosse e gli diede la certezza di essere ben desto. Il sacerdote aveva appena terminato di leggere il Vangelo che annunciava la nascita del Cristo. Riposto il Lezionario, si dispose a pronunciare la predica solenne, rivolgendosi ad un uditorio che solo lui sembrava poter vedere. Parlava con voce sommessa e compresa. Parlava del Natale. Del suo Natale. Diceva che la penultima notte di Natale della sua vita, al mattino presto, non si era alzato per celebrare la prima Messa, quella dell'aurora: invano le campane avevano richiamato i fedeli mattinieri in chiesa. Un anno dopo il Signore l'aveva chiamato a sé e gli aveva chiesto conto di quella Messa non celebrata, di quel peccato di pigrizia così grave nella festa della sua nascita al freddo e al gelo. Come? Il Signore dei Cieli aveva sofferto il gelo pungente come debole infante, e lui non aveva celebrato il dono di quell'immenso amore per timore di un po' di freddo? A Giuseppe parve che il sacerdote, pallido e diafano come il chiarore lunare, arrossisse, quasi, accusandosi di quel peccato. La predica si chiuse con una dichiarazione: "Ora sono in paradiso, ma ho dovuto purgare, prima, per intero il mio peccato".

Terminata l'omelia, l'apparizione svanì. Giuseppe ne colse al volo il senso: si rivestì e corse alla Messa, la più bella e la più solenne dell'anno.

Tutte e tre le storie sono raccontate nel volume “Domina il Bernina – Conti di Rezia”, di Giuseppe Fornonzini (Sondrio, 1930).

Si celebra oggi la memoria di San Giovanni Battista, cui è dedicata la chiesa di San Giovanni di Bioggio, sopra Traona, centro spirituale dell'intera Costiera dei Cech.

Storie e leggende della Costiera dei Cech (la “Costéra”) sono circonfuse, più di quanto accada in altri luoghi della Valtellina, di un profumo di ascetica santità. Santi eremiti, monaci e frati hanno lasciato un segno profondo nell’immaginario popolare. L’eco della loro predicazione e, soprattutto, del loro esempio non è stata ancora inghiottita dal silenzio, ma rimane, perché ancora qualche orecchio le presta ascolto. Diverse figure meritano di essere raccontate.

Storie e leggende della Costiera dei Cech (la “Costéra”) sono circonfuse, più di quanto accada in altri luoghi della Valtellina, di un profumo di ascetica santità. Santi eremiti, monaci e frati hanno lasciato un segno profondo nell’immaginario popolare. L’eco della loro predicazione e, soprattutto, del loro esempio non è stata ancora inghiottita dal silenzio, ma rimane, perché ancora qualche orecchio le presta ascolto. Diverse figure meritano di essere raccontate.

Il beato Genuari (Gennaro), innanzitutto. No, non è un refuso, non siamo all’ombra del Vesuvio: se Napoli ha il suo san Gennaro, alle porte della Valtellina si è conservata viva per secoli, soprattutto in quel di Mello, la devozione a questo omonimo beato. La sua storia è legata al cuore della devozione nel territorio dei Cech, San Giovanni di Bioggio, la splendida chiesa posta a monte di Traona, poco ad ovest e quasi alla stessa altezza di Mello, dove, la seconda domenica di maggio, i fedeli provenienti in solenne processione da Traona, Mello, Cino, Cercino, Civo e Roncaglia, guidati dai parroci e dalle confraternite, si incontravano per le terze rogazioni. Veniva allora celebrata una solenne Messa cantata, i convenuti ricevevano pane e vino donati dalla parrocchia di Mello e, soprattutto, non mancavano mai, come racconta Rinaldo Rapella nell’articolo “Beato Genuari romito di Bioggio”, apparso su “Le vie del bene”, di toccare, facendosi il segno della croce, un sasso sporgente dal lato nord della chiesa, sul lato opposto rispetto al coro.

Le rogazioni erano un momento fondamentale per capire la spiritualità contadina, così legata ad un abbandono fiducioso alla misericordia del Signore di fronte all’imprevedibilità degli eventi  meteorologici: si chiedeva un tempo propizio ai raccolti, non troppo piovoso, né troppo asciutto, perché le fatiche profuse nel lavoro dei campi non venissero frustrate dalle bizzarrie del clima. Ebbene, proprio accanto a quel sasso il beato Gennaro soleva raccogliersi in preghiera per il medesimo fine, invocando dalla bontà del Signore che le tempeste e l’eccessiva calura risparmiassero le terre dei Cech. I fedeli, toccando il sasso, rendevano omaggio alla sua figura, unendosi, idealmente, alle preghiere che immaginavano il beato non avesse mai smesso di innalzare a Dio anche dopo la sua morte.

meteorologici: si chiedeva un tempo propizio ai raccolti, non troppo piovoso, né troppo asciutto, perché le fatiche profuse nel lavoro dei campi non venissero frustrate dalle bizzarrie del clima. Ebbene, proprio accanto a quel sasso il beato Gennaro soleva raccogliersi in preghiera per il medesimo fine, invocando dalla bontà del Signore che le tempeste e l’eccessiva calura risparmiassero le terre dei Cech. I fedeli, toccando il sasso, rendevano omaggio alla sua figura, unendosi, idealmente, alle preghiere che immaginavano il beato non avesse mai smesso di innalzare a Dio anche dopo la sua morte.

Non sappiamo quando lasciò la dimora terrena: le notizie ci parlano di un suo arrivo al convento francescano di Bioggio (edificato nel 1221 da frati del terzo ordine francescano, con una bella chiesa, un ospizio ed un romitorio) agli inizi del 1400; pronunciò i voti nel 1408 e ben presto si distinse per austerità di vita e perseveranza nella preghiera. Trascorse, così, gli anni della sua vita pregando, digiunando, facendo zoccoli per i poveri, confessando la gente, e divenne, per tutti, il “santo vecchio”. Negli occhi di tutti rimase la sua figura piegata su alcuni massi nei pressi del convento, raccolta, rattrappita, quasi, nello sforzo di farsi interamente preghiera, voce che sale a Dio. Enorme fu la gratitudine suscitata nei contadini, che sapevano quanto fosse preziosa quella preghiera per ottenere da Dio la clemenza del clima. Cresceva anche la fama del convento, tanto che, probabilmente non molto dopo la morte del beato, il 25 aprile 1485 vi si tenne il solenne capitolo che elesse frate Antonio da Poschiavo generale dell’ordine francescano.

Non sappiamo con certezza quale sia stata la sorte del suo corpo. Si diffuse, però, la convinzione che fosse contenuto in un’urna posta sotto la mensa dell’altare (dove una voce più antica credeva custoditi i resti mortali di uno dei santi Sette Fratelli figli di Santa Felicita e martirizzati nei primi secoli della storia del Cristianesimo, cui fu dedicato anche il famoso Oratorio dei Sette Fratelli, ad oltre 2000 metri, sugli alpeggi a monte di Mello). La sorte del convento dopo la sua morte, però, non fu tranquilla: i soprusi del tristemente noto “Medeghino”, signorotto di pochi scrupoli che aveva in Musso la sua roccaforte, li costrinse a sloggiare nei primi decenni del Cinquecento ed a trasferirsi a San Donato di Brunate, nei pressi di Como.

Non sappiamo con certezza quale sia stata la sorte del suo corpo. Si diffuse, però, la convinzione che fosse contenuto in un’urna posta sotto la mensa dell’altare (dove una voce più antica credeva custoditi i resti mortali di uno dei santi Sette Fratelli figli di Santa Felicita e martirizzati nei primi secoli della storia del Cristianesimo, cui fu dedicato anche il famoso Oratorio dei Sette Fratelli, ad oltre 2000 metri, sugli alpeggi a monte di Mello). La sorte del convento dopo la sua morte, però, non fu tranquilla: i soprusi del tristemente noto “Medeghino”, signorotto di pochi scrupoli che aveva in Musso la sua roccaforte, li costrinse a sloggiare nei primi decenni del Cinquecento ed a trasferirsi a San Donato di Brunate, nei pressi di Como.

San Giovanni di Bioggio, però, non venne interamente abbandonata: se il convento cadde in rovina, nel Seicento una nuova e più imponente chiesa venne edificata. La si può ammirare ancora oggi quando si celebra la festa della natività di San Giovanni Battista, il 24 giugno, e la chiesa viene aperta ai fedeli. Una festa anch’essa molto sentita dalla devozione popolare, collocata, com’è, in uno dei più particolari momenti dell’anno, in prossimità del solstizio d’estate, il trionfo della luce. Se Santa Lucia è, proverbialmente, il giorno più corto che ci sia, la notte di San Giovanni è, a sua volta, quella più corta. Eppure, singolarmente, è una delle classiche notti nelle quali la gente immaginava che le streghe celebrassero i loro orribili e nefasti sabba. Il motivo è questo: si credeva che nella notte più corta le forze delle tenebre si chiamassero a raccolta per sopravvivere all’incalzare della luce, ed insieme per plaudire a quell’inversione che avrebbe portato, nei sei mesi successivi, ad una lenta rimonta della notte sul giorno. Era la notte in cui, sempre stando alle credenze popolari, le streghe mettevano i bachi dentro i frutti che maturavano sulle piante.

Ma torniamo al nostro beato. Il suo culto venne ufficialmente autorizzato, insieme alla processione con le sue reliquie, il 17 agosto 1631, dal vescovo di Como mons. Lazzaro Carafino, che ne constatò il radicamento popolare “ab immemorabili”. La celebrazione del beato venne fissata nel medesimo giorno che il calendario liturgico dedica alla memoria del più famoso San Gennaro martire. Ecco quel che  scrive, in proposito, il prevosto di Mello don Ranzetti, agli inizi del Settecento: “Nel giorno stesso in cui tutta festosa la città di Napoli celebra la festa di San Gennaro martire, anche il popolo di Mello celebra quella del così detto Beato Gennaro confessore, il cui miracoloso corpo si venera nella chiesa filiale di San Giovanni. Per questa festa sulla Fabbriceria di Mello gravita la spesa per il pranzo a sei sacerdoti coll’organista”.

scrive, in proposito, il prevosto di Mello don Ranzetti, agli inizi del Settecento: “Nel giorno stesso in cui tutta festosa la città di Napoli celebra la festa di San Gennaro martire, anche il popolo di Mello celebra quella del così detto Beato Gennaro confessore, il cui miracoloso corpo si venera nella chiesa filiale di San Giovanni. Per questa festa sulla Fabbriceria di Mello gravita la spesa per il pranzo a sei sacerdoti coll’organista”.

Ora torniamo indietro di qualche secolo, al periodo che seguì il giro di boa del primo millennio, per tratteggiare una figura decisamente più sfumata, fra storia e leggenda, quella del “Pentì”, monaco legato ad un’antichissima leggenda. In un tempo indefinito dei primi secoli del secondo millennio, secoli di santi ma anche di briganti. E la leggenda, raccontata da don Domenico Songini in “Storie di Traona - Terra buona” (Sondrio, 2004: il prosieguo della scheda è largamente debitore a questa opera di gradevolissima lettura), riguarda proprio uno di loro.

Si dice che l’occasione faccia l’uomo ladro; qualche volta, ahimé, accade anche di peggio. Viveva molti secoli fa, in quel di Traona, un individuo che, accecato dall’avidità di denaro, si macchiò di un misfatto orribile. Gli capitò di incrociare, su un sentiero che si inerpicava nel folto bosco sopra il paese, un tizio che tornava dalla fiera di Traona. Intuì che doveva avere con sé molti soldi, il probabile ricavato di qualche vendita. Erano soli, fu un attimo: non si diede l’incomodo neppure di intimare “o la borsa o la vita”, gli balzò addosso e si prese entrambe, pugnalando senza pietà il malcapitato, che non ebbe neanche il tempo di invocarla. Poi fuggì via, tornando alla propria dimora. Il suo pensiero era tutto per il denaro che avrebbe trovato nella borsa della povera vittima: a questa non pensava affatto.

Tornò difilato alla propria casa, fece per aprire ma, quando guardò la chiave che aveva in mano, si accorse che questa era macchiata di sangue. C’era, lì vicino, una roggia, e vi immerse le mani, senza però risultato acuno: l’acqua non lavava via il sangue. Provò in un torrentello che scorreva poco distante, ma anche questa volta senza esito. Neppure le acque tumultuose del torrente Vallone poterono lavar via il sangue. L’assassino, allora, fu preso dal panico: la prova che smascherava il suo crimine sembrava indelebilmente impressa sulle sue mani. Scappò, dunque, dal paese, gettò il denaro nell’Adda e, senza farsi vedere da nessuno, attraversò l’intera Costiera, verso ovest. Giunto all’imbocco della Val Codera, la risalì fino all’omonimo paese. Ma aveva paura a fermarsi in un posto abitato da Cristiani, ed allora, attraversato il torrente, cominciò ad inerpicarsi lungo un erto sentiero, che risaliva una selvaggia e solitaria laterale della Val Codera. Era la Val Ladrogno, che ancora non aveva quel nome (le venne dato poi, in ricordo del ladrone che vi aveva trovato rifugio).

Tornò difilato alla propria casa, fece per aprire ma, quando guardò la chiave che aveva in mano, si accorse che questa era macchiata di sangue. C’era, lì vicino, una roggia, e vi immerse le mani, senza però risultato acuno: l’acqua non lavava via il sangue. Provò in un torrentello che scorreva poco distante, ma anche questa volta senza esito. Neppure le acque tumultuose del torrente Vallone poterono lavar via il sangue. L’assassino, allora, fu preso dal panico: la prova che smascherava il suo crimine sembrava indelebilmente impressa sulle sue mani. Scappò, dunque, dal paese, gettò il denaro nell’Adda e, senza farsi vedere da nessuno, attraversò l’intera Costiera, verso ovest. Giunto all’imbocco della Val Codera, la risalì fino all’omonimo paese. Ma aveva paura a fermarsi in un posto abitato da Cristiani, ed allora, attraversato il torrente, cominciò ad inerpicarsi lungo un erto sentiero, che risaliva una selvaggia e solitaria laterale della Val Codera. Era la Val Ladrogno, che ancora non aveva quel nome (le venne dato poi, in ricordo del ladrone che vi aveva trovato rifugio).

Alla fine raggiunse un luogo così remoto ed aspro che gli parve abbastanza sicuro per fermarsi e riordinare le idee. Probabilmente realizzò solo allora quel che aveva fatto, ed alla paura si aggiunse la vergogna, il disgusto, il profondo pentimento. Si fasciò le mani, sempre orribilmente macchiate di sangue, con due sacchetti, che non si tolse più. Visse per circa quattro mesi in una caverna, alimentandosi di bacche ed erbe. Poi decise di tornare fra gli uomini: non sapeva bene come, ma si rendeva conto di dover affrontare la responsabilità di quel che aveva fatto, perché anche nella più profonda solitudine i tristi pensieri sono un’insostenibile compagnia. Lasciò la sua caverna e la Val Codera, tornò alla Costiera, percorrendola sul sentiero di mezza costa fino alla Val Bombolasca (che  scende sul lato opposto, occidentale, rispetto al Vallone, del poggio sul quale è arroccata la chiesa di S. Giovanni).

scende sul lato opposto, occidentale, rispetto al Vallone, del poggio sul quale è arroccata la chiesa di S. Giovanni).

Era notte fonda, ma chiara, illuminata da una luna grande come il sorriso di un bambino nei giorni di festa. Si vedeva, più in basso, molta gente su strade e sentieri che scendevano all’imponente chiesa di S. Alessandro di Traona. Vinse il timore e scese anche lui. Udì, allora, i canti che per molti anni aveva sentito nella notte più amata dai bambini, quella di Natale. Ed allora il pentimento, fino a quel momento morso che procurava un dolore cieco e senza speranza, assunse un significato, fu illuminato da una prospettiva di salvezza. Si ricordò di aver ascoltato, qualche volta, molti anni fa, che non c’è colpa tanto grave da non ottenere il perdono divino a fronte di un sincero pentimento. Chiese perdono a Dio piangendo a dirotto, entrando in chiesa e togliendosi i sacchetti che fasciavano le mani: che vedesse, la gente, e capisse che era lui l’assassino di cui tutti parlavano da mesi, avrebbe avuto quel che si meritava.

Ma non incontrò nessuno sguardo sgomento, nessuno sguardo d’accusa, nessuno pareva notarlo: tutti, finita la funzione, si affettavano a tornare a casa, per preparare la gioiosa sorpresa dei regali che all’alba piccoli e grandi avrebbero trovato. Solo quando la chiesa fu quasi vuota si guardò le mani: non c’era più traccia di sangue. Un segno del cielo, pensò, un segno del perdono divino che attendeva solo il suggello sacramentale. Si precipitò, allora, dal parroco e confessò il suo peccato, dandogli poi la disposizione, come segno del suo pentimento, di vendere tutti i suoi beni e donare il ricavato alla famiglia della vittima. Ottenuta l’assoluzione, tornò ai monti più alti, in Val Ladrogno, ai magri pascoli sotto la cima di Gaiazzo (che, dicono, prese il nome proprio dalla sua incontenibile gioia), per trascorrere, come eremita, il resto della sua vita, nella preghiera e nella rinuncia.

La storia potrebbe finire qui, ma così non è: qualche anno dopo l’eremita del Gaiazzo, ormai assai noto  in bassa Valtellina con il nome di “pentì”, ridiscese al piano ed entrò per alcuni anni nel monastero di S. Pietro in Vallate, dove gli venne dato il nome di Fra’ Paolo di Traona. Ricevuta l’ordinazione sacerdotale, lasciò la comunità monastica per tornare a Traona e fondare un cenobio, cioè una piccola comunità di monaci che condividevano la vita di lavoro, preghiera e contemplazione, in una modesta abitazione presso la cappella di S. Nicolao. Intorno a padre Paolo, priore del cenobio di S. Nicolao, si raccolsero, infatti, alcuni giovani che desideravano seguire l’esempio della sua vita santa, scandita dall’aurea massima benedettina dell’ “ora et labora”.

in bassa Valtellina con il nome di “pentì”, ridiscese al piano ed entrò per alcuni anni nel monastero di S. Pietro in Vallate, dove gli venne dato il nome di Fra’ Paolo di Traona. Ricevuta l’ordinazione sacerdotale, lasciò la comunità monastica per tornare a Traona e fondare un cenobio, cioè una piccola comunità di monaci che condividevano la vita di lavoro, preghiera e contemplazione, in una modesta abitazione presso la cappella di S. Nicolao. Intorno a padre Paolo, priore del cenobio di S. Nicolao, si raccolsero, infatti, alcuni giovani che desideravano seguire l’esempio della sua vita santa, scandita dall’aurea massima benedettina dell’ “ora et labora”.

Raccontano che padre Paolo imponesse ai suoi monaci, ogni anno, all’arrivo della bella stagione, la salita ai più alti alpeggi (che in molti casi, a quel tempo, non erano ancora utilizzati come tali) della Costiera, della Val Masino, della Valle dei Ratti ed anche del versante orobico: qui trascorrevano cento giorni nella preghiera e nel silenzio, cercando nei molteplici segni della natura l’alfabeto del linguaggio divino: era “il deserto”. Al ritorno dovevano portare alla comunità un segno ed un pensiero (“penso”) nel quale si potesse riassumere il significato spirituale dell’esperienza, perché fosse di insegnamento per tutti. Un anno accadde che nel giorno della solenne cerimonia della consegna dei segni e dei pensi, la piccola comunità di San Nicolao ricevette una visita illustre, quella dell’abate del Monastero di Praglia, nei Colli Euganei, in Veneto. Era giunto fin qui per constatare con i propri occhi ciò di cui gli era giunta notizia, il fervore religioso delle comunità monastiche della Costiera dei Cech. Il legame fra la terra di Valtellina ed il Veneto non era, infatti, così remoto come si potrebbe pensare: la diocesi di Como, infatti, di cui la Valtellina fa parte, fu per oltre mille anni, dal 612 al 1790, suffraganea del Patriarcato di Aquileia.

L’abate fu, quindi, accolto festosamente e padre Paolo gli chiese di dare lui stesso un’interpretazione spirituale dei segni che i sette monaci avevano portato al ritorno dai monti. I sette, da cui presero poi il nome altrettanti alpeggi, mostrarono il segno. Fra Arcanzo, che aveva visitato l’alpeggio a monte di  S. Martino, in Val Masino, mostrò una mela punta da vespe, e l’abate sentenziò: da una piccola cosa può nascere un grande male. Fra Qualido era stato in un alpeggio non lontano, nella valle omonima, laterale della Val di Mello, e mostrò un intreccio di rose e di spine, segno del legame inscindibile fra gioia e sofferenza, come sentenziò di nuovo l’abate. Fra Desenico si era, invece, portato ai monti più alti della Valle di Spluga, sempre in Val Masino, ed ora aveva con sé una mela che nascondeva al suo interno un baco, nella quale l’abate vide un segno di come l’apparenza spesso inganni. Fra Olano, di ritorno dal monte sopra Sacco, all’imbocco della Val Gerola, mostrò, poi, alcuni boccioli di rosa che non si erano schiusi, e l’abate commentò: il sole li farà sbocciare. Fra Manduino si era avventurato fin nella nascosta Val dei Ratti, che si apre alle spalle della Costiera, ed aveva con sé una pianticella innestata, nella quale l’abate vide un segno di questa grande verità: non sempre i frutti provengono dalla pianta sulla quale si vedono. Fra Quaint aveva scelto un luogo remoto dell’alta Costiera, ed ora mostrava un pesce: non può vivere se privato dell’acqua, disse l’abate. Infine Fra Duino presentò ai confratelli il suo segno, un pezzo di legno inciso da un colpo di scure: non sempre basta un colpo per abbattere, concluse l’abate. Alla fine tutti ringraziarono Dio per l’abbondanza della sua grazia e dei suoi insegnamenti.

S. Martino, in Val Masino, mostrò una mela punta da vespe, e l’abate sentenziò: da una piccola cosa può nascere un grande male. Fra Qualido era stato in un alpeggio non lontano, nella valle omonima, laterale della Val di Mello, e mostrò un intreccio di rose e di spine, segno del legame inscindibile fra gioia e sofferenza, come sentenziò di nuovo l’abate. Fra Desenico si era, invece, portato ai monti più alti della Valle di Spluga, sempre in Val Masino, ed ora aveva con sé una mela che nascondeva al suo interno un baco, nella quale l’abate vide un segno di come l’apparenza spesso inganni. Fra Olano, di ritorno dal monte sopra Sacco, all’imbocco della Val Gerola, mostrò, poi, alcuni boccioli di rosa che non si erano schiusi, e l’abate commentò: il sole li farà sbocciare. Fra Manduino si era avventurato fin nella nascosta Val dei Ratti, che si apre alle spalle della Costiera, ed aveva con sé una pianticella innestata, nella quale l’abate vide un segno di questa grande verità: non sempre i frutti provengono dalla pianta sulla quale si vedono. Fra Quaint aveva scelto un luogo remoto dell’alta Costiera, ed ora mostrava un pesce: non può vivere se privato dell’acqua, disse l’abate. Infine Fra Duino presentò ai confratelli il suo segno, un pezzo di legno inciso da un colpo di scure: non sempre basta un colpo per abbattere, concluse l’abate. Alla fine tutti ringraziarono Dio per l’abbondanza della sua grazia e dei suoi insegnamenti.

Di questo, e di molto altro, è rimasta memoria nella comunità di Traona, e padre Paolo rimane vivo nel ricordo degli anziani come il “fra Pentì”.

Nel 1617, a Basilea, viene pubblicata l'opera "Pallas Rhaetica, armata et togata" di Fortunat Sprecher von Bernegg, podestà grigione di Teglio nel 1583 e commissario a Chiavenna nel 1617 e nel 1625; vi si legge (trad. di Cecilia Giacomelli, in Bollettino del Centro Studi Storici dell’Alta Valtellina, anno 2000): "Così giovedì

24 giugno 1512 il vescovo Paul di Coira e le Tre Leghe penetrarono con

successo in Valtellina attraverso il Passo del Bernina. Herkules von Capol

da Flims era il condottiero della Compagnia delle Leghe Grigie, il vescovo

Konrad Planta di Zuoz, che in seguito venne anche nominato primo capitano

della Valtellina, della Lega della Casa di Dio e Konrad Beeli da Davos della

Lega delle Dieci Diritture. Grazie alle trattative del cavalier Luigi Quadrio,

dopo poco tempo capitolarono i due castelli che rappresentavano le posizioni

più forti: Piattamala, al confine con la Val Poschiavo, dove stava il bastardo

francese Straxe, e Tirano, il cui castellano era Stefan Bastier.

Il giorno 27 dello stesso mese ed anno, di domenica, i Valtellinesi giurarono

fedeltà ai Grigioni a Teglio. Allo stesso modo vennero occupate anche

Bormio, il contado di Chiavenna e le tre pievi sul lago di Como. Alla loro

riconquista si accompagnavano le grida di acclamazione della popolazione

intera: "Viva Grisoni!". Solo la presa del castello di Chiavenna si protrasse

per sei mesi: quando alle truppe di occupazione guidate dal francese Jacques

Fayet cominciarono a mancare i viveri, egli si arrese e si ritirò in Francia.

Col sopra citato Jacques Fayet trattava in nome dei Confederati il colonnello

Herkules von Capol, che coprì anche la carica più alta nell'operazione

della conquista del castello di Chiavenna.

Per motivi di sicurezza l'anno successivo vennero distrutti i castelli

di Piattamala, di Tirano, di Tresivio e la torre sul lago ad Olonio.

Anche Gian Giacomo Trivulzio e Louis Trémoille potevano contare

su loro alleati e spie sul lago di Como per la presa e riconquista del ducato

di Milano. Uno di essi, tra i più importanti, era Andrea Giorgio Casanova

che deteneva il castello di Musso in nome del Trivulzio. A Dongo egli venne

poi preso prigioniero dai Confederati che lo fecero decapitare.

Dopo che Massimiliano Sforza, figlio di Ludovico il Moro, venne

riconfermato nel suo dominio dai Confederati, cedette a questi ultimi, di

sua spontanea volontà, tutti i territori che essi avevano conquistato nel

ducato di Milano, in cambio di una parte dei loro guadagni pecuniari. Il

documento relativo, datato 1513, è tuttora disponibile e venne confermato nel 1531 da Francesco, fratello di Massimiliano Sforza."

© 2003 - 2024 Massimo Dei Cas | Template design by Andreas Viklund | Best hosted at www.svenskadomaner.se

I PROVERBI SONO IN GRAN PARTE TRATTI DAI SEGUENTI TESTI:

Gaggi, Silvio, "Il volgar eloquio - dialetto malenco", Tipografia Bettini, Sondrio, 2011

Laura Valsecchi Pontiggia, “Proverbi di Valtellina e Valchiavenna”, Bissoni editore, Sondrio, 1969

Gabriele Antonioli, Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino" (Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca comunale di Grosio)

Dott. Omero Franceschi, prof.ssa Giuseppina Lombardini, "Costumi e proverbi valtellinesi", Ristampa per l'Archivio del Centro di Studi Alpini di Isolaccia Valdidentro, 2002

AA.VV. "A Cà Nossa ai le cünta inscì", a cura della Biblioteca Comunale di Montagna in Valtellina, Piccolo Vocabolario del dialetto di Montagna con detti, proverbi, filastrocche e preghiere di una volta (1993-1996)

Glicerio Longa, "Usi e Costumi del Bormiese”, ed. "Magnifica Terra", Sondrio, Soc. Tipo-litografica Valtellinese

"Parla 'me ta mànget - detti, proverbi e curiosità della tradizione comasca, lecchese e valtellinese", edito da La Provincia, 2003

Pier Antonio Castellani, “Cento proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1996

Pier Antonio Castellani, “Cento nuovi proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1999

Pier Antonio Castellani, “Cento altri, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 2000

Pier Antonio Castellani, "Detti e citazioni della Valdidentro", I Libri del Cervo, Sondrio, 2000

Luigi Godenzi e don Reto Crameri, "Proverbi, modi di dire, filastrocche raccolti a Poschiavo, in particolare nelle sue frazioni", con la collaborazione di alcune classi delle Scuole di Avviamento Pratico, Tip. Menghini, Poschiavo (CH), 1987

Lina Lombardini Rini, "Favole e racconti in dialetto di Valtellina", Edizioni Sandron, Palermo-Roma, 1926

Cici Bonazzi, “Detti, proverbi, filastrocche, modi di dire in dialetto tiranese”, ed. Museo Etnografico Tiranese, Tirano, 2000

Luisa Moraschinelli, "Dizionario del dialetto di Aprica", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Tarcisio Della Ferrera, Leonardo Della Ferrera (a cura di), "Vocabolario dialettale di Chiuro e Castionetto", Comune di Chiuro ed

IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2008 (cfr. anche www.dialettochiuro.org)

Giovanni Giorgetta, Stefano Ghiggi (con profilo del dialetto di Remo Bracchi), "Vocabolario del Dialetto di Villa di Chiavenna", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Luigi Berti, Elisa Branchi (con contributo di Remo Bracchi), "Dizionario tellino", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2003

Sergio Scuffi (a cura di), "Nü’n cuštümàva – Vocabolario dialettale di Samolaco", edito nel 2005 dall’Associazione Culturale Biblioteca di Samolaco e dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca.

Giacomo Maurizio, "La Val Bargaia", II parte, in "Clavenna" (Bollettino della Società Storica Valchiavennasca), 1970

Gabriele Antonioli e Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino", Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca Comunale di Grosio.

Silvana Foppoli Carnevali, Dario Cossi ed altri, “Lingua e cultura del comune di Sondalo” (edito a cura della Biblioteca Comunale di Sondalo)

Serafino Vaninetti, "Sacco - Storia e origini dei personaggi e loro vicissitudini degli usi e costumi nell'Evo", Edizioni Museo Vanseraf Mulino del Dosso, Valgerola, 2003

Sito www.fraciscio.it, dedicato a Fraciscio

Sito www.prolocodipedesina.it, dedicato a Pedesina

Massara, Giuseppe Filippo, "Prodromo della flora valtellinese", Sondrio, Della Cagnoletta, 1834 (ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore)

Massara, Giuseppe Filippo, "Prodromo della flora valtellinese", Sondrio, Della Cagnoletta, 1834 (ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore)

Utilissima anche la consultazione di Massimiliano Gianotti, "Proverbi dialettali di Valtellina e Valchiavenna", Sondrio, 2001

PRINCIPALI TESTI CONSULTATI:

Laura Valsecchi Pontiggia, “Proverbi di Valtellina e Valchiavenna”, Bissoni editore, Sondrio, 1969

Gabriele Antonioli, Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino" (Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca comunale di Grosio)

Dott. Omero Franceschi, prof.ssa Giuseppina Lombardini, "Costumi e proverbi valtellinesi", Ristampa per l'Archivio del Centro di Studi Alpini di Isolaccia Valdidentro, 2002

Tullio Urangia Tazzoli, "La contea di Bormio – Vol. III – Le tradizioni popolari”,

Anonima Bolis Bergamo, 1935;

AA.VV. "A Cà Nossa ai le cünta inscì", a cura della Biblioteca Comunale di Montagna in Valtellina, Piccolo Vocabolario del dialetto di Montagna con detti, proverbi, filastrocche e preghiere di una volta (1993-1996);

Giuseppina Lombardini, “Leggende e tradizioni valtellinesi”, Sondrio, ed. Mevio Washington, 1925;

Lina Rini Lombardini, “In Valtellina - Colori di leggende e tradizioni”, Sondrio, Ramponi, 1950;

Glicerio Longa, "Usi e Costumi del Bormiese”, ed. "Magnifica Terra", Sondrio, Soc. Tipo-litografica Valtellinese 1912, ristampa integrale nel 1967 a Bormio e II ristampa nel 1998 a Bormio a cura di Alpinia Editrice;

Glicerio Longa, "Vocabolario Bormino”, Perugia, Unione Tipografica Cooperativa, 1913;

Marcello Canclini “Raccolta di tradizioni popolari di Bormio, Valdisotto, Valfurva, Valdidentro e Livigno – Il ciclo della vita – La nascita e l'infanzia” (Centro Studi Storici Alta Valtellina, 2000);

Marcello Canclini “Raccolta di tradizioni popolari di Bormio, Valdisotto, Valfurva, Valdidentro e Livigno – Il ciclo della vita – Fidanzamento e matrimonio” (Centro Studi Storici Alta Valtellina, 2004);

Luigi De Bernardi, "Almanacco valtellinese e valchiavennasco", II, Sondrio, 1991;

Giuseppe Napoleone Besta, "Bozzetti Valtellinesi", Bonazzi, Tirano, 1878;

Ercole Bassi, “La Valtellina (Provincia di Sondrio) ”, Milano, Tipografia degli Operai, 1890;

"Ardenno- Strade e contrade", a cura della cooperativa "L'Involt" di Sondrio;

"Castione - Un paese di Valtellina", edito a cura della Biblioteca Comunale di Castione, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Sondrio;

don Domenico Songini, “Storie di Traona – terra buona”, vol. II, Bettini Sondrio, 2004;

don Domenico Songini, “Storia e... storie di Traona – terra buona”, vol. I, Bettini Sondrio, 2001;

Scuola primaria di Sirta: calendari 1986 e 1991 (a cura dell'insegnante Liberale Libera);

Luisa Moraschinelli, “Uita d'Abriga cüntada an dal so dialet (agn '40)”;

Giovanni Bianchini e Remo Bracchi, "“Dizionario etimologico dei dialetti della Val di Tartano”, Fondazione Pro Valtellina, IDEVV, 2003;

Rosa Gusmeroli, "Le mie care Selve";

Cirillo Ruffoni, "Ai confini del cielo - la mia infanzia a Gerola", Tipografia Bettini, Sondrio, 2003;

Cirillo Ruffoni, "Chi va e chi resta - Romanzo storico ambientato in bassa Valtellina nel secolo XV", Tipografia Bettini, Sondrio, 2000;

Cirillo Ruffoni, "In nomine Domini - Vita e memorie di un comune della Valtellina nel Trecento", Tipografia Bettini, Sondrio, 1998;

Mario Songini (Diga), "La Val Masino e la sua gente - storia, cronaca e altro", Comune di Val Masino, 2006;

Tarcisio Della Ferrera, "Una volta", Edizione Pro-Loco Comune di Chiuro, 1982;

"Parla 'me ta mànget - detti, proverbi e curiosità della tradizione comasca, lecchese e valtellinese", edito da La Provincia, 2003;

Massimiliano Gianotti, "Proverbi dialettali di Valtellina e Valchiavenna", Sondrio, 2001;

Associazione Archivio della Memoria di Ponte in Valtellina, "La memoria della cura, la cura della memoria", Alpinia editrice, 2007;

Luisa Moraschinelli, "Come si viveva nei paesi di Valtellina negli anni '40 - l'Aprica", Alpinia editrice, 2000;

Aurelio Benetti, Dario Benetti, Angelo Dell'Oca, Diego Zoia, "Uomini delle Alpi - Contadini e pastori in Valtellina", Jaca Book, 1982;

Patrizio Del Nero, “Albaredo e la via di San Marco – Storia di una comunità alpina”, Editour, 2001;

Amleto Del Giorgio, "Samolaco ieri e oggi", Chiavenna, 1965;

Ines Busnarda Luzzi, "Case di sassi", II, L'officina del Libro, Sondrio, 1994;

aa.vv. “Mondo popolare in Lombardia – Sondrio e il suo territorio” (Silvana editoriale, 1995)

Pierantonio Castellani, “Cento proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1996

Pierantonio Castellani, “Cento nuovi proverbi, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 1999

Pierantonio Castellani, “Cento altri, detti e citazioni di Livigno” I Libri del Cervo, Sondrio, 2000

Cici Bonazzi, “Detti, proverbi, filastrocche, modi di dire in dialetto tiranese”, ed. Museo Etnografico Tiranese, Tirano, 2000

Luisa Moraschinelli, "Dizionario del dialetto di Aprica", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Tarcisio Della Ferrera, Leonardo Della Ferrera (a cura di), "Vocabolario dialettale di Chiuro e Castionetto", Comune di Chiuro ed

IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2008 (cfr. anche www.dialettochiuro.org)

Giovanni Giorgetta, Stefano Ghiggi (con profilo del dialetto di Remo Bracchi), "Vocabolario del Dialetto di Villa di Chiavenna", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2010

Luigi Berti, Elisa Branchi (con contributo di Remo Bracchi), "Dizionario tellino", IDEVV (Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca"), Sondrio, 2003

Pietro Ligari, “Ragionamenti d’agricoltura” (1752), Banca Popolare di Sondrio, Sondrio, 1988

Saveria Masa, “Libro dei miracoli della Madonna di Tirano”, edito a cura dell’Associazione Amici del Santuario della Beata Vergine di Tirano” (Società Storica Valtellinese, Sondrio, 2004)

Sergio Scuffi (a cura di), "Nü’n cuštümàva – Vocabolario dialettale di Samolaco", edito nel 2005 dall’Associazione Culturale Biblioteca di Samolaco e dall’Istituto di Dialettologia e di Etnografia Valtellinese e Valchiavennasca.

Giacomo Maurizio, "La Val Bargaia", II parte, in "Clavenna" (Bollettino della Società Storica Valchiavennasca), 1970

Gabriele Antonioli e Remo Bracchi, "Dizionario etimologico grosino", Sondrio, 1995, edito a cura della Biblioteca Comunale di Grosio.

Silvana Foppoli Carnevali, Dario Cossi ed altri, “Lingua e cultura del comune di Sondalo” (edito a cura della Biblioteca Comunale di Sondalo)

Serafino Vaninetti, "Sacco - Storia e origini dei personaggi e loro vicissitudini degli usi e costumi nell'Evo", Edizioni Museo Vanseraf Mulino del Dosso, Valgerola, 2003

Sito www.fraciscio.it, dedicato a Fraciscio

Sito www.prolocodipedesina.it, dedicato a Pedesina

Massara, Giuseppe Filippo, "Prodromo della flora valtellinese", Sondrio, Della Cagnoletta, 1834 (ristampa anastatica Arnaldo Forni Editore)

Galli Valerio, Bruno, "Materiali per la fauna dei vertebrati valtellinesi", Sondrio, stab. tipografico "Quadrio", 1890

La riproduzione della pagina o di sue parti è consentita previa indicazione della fonte e dell'autore

(Massimo Dei Cas, www.paesidivaltellina.it)